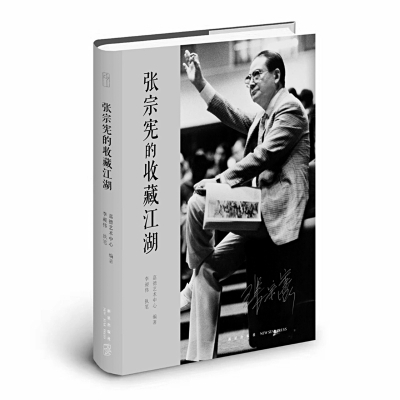

拍場上的“一號先生”

1994年嘉德首拍,張宗憲舉起1號牌競拍第1號拍品。

李昶偉

張宗憲是香港成功的古董商,游走於海內外各大拍場,是最早一批出現在倫敦蘇富比拍賣會上的來自香港的中國人之一。他憑借獨到的眼力和豐富的經驗贏得了世界收藏界的信賴和尊重。20 世紀 90 年代之后,張宗憲開始孜孜不倦地為中國文物拍賣市場的開拓和發展而努力。如今,國內數家拍賣公司仍為他保留拍賣的“1號牌”,以此作為對他早年專業啟蒙、市場引領和行業提攜的感念。嘉德藝術中心總經理寇勤先生認為,沒有張宗憲先生的專業引領和商業推動,就沒有中國文物拍賣市場的今天。本文選摘自《張宗憲的收藏江湖》。

嘉德首拍的1號牌

梳理中國藝術品市場的歷史,中國嘉德國際拍賣有限公司(簡稱“嘉德”)的第一場拍賣是一個重要的裡程碑。在2009年播出的紀錄片《輝煌六十年》中,當講解中國文化拍賣事業的發展時,畫面上出現了1994年3月27日中國嘉德國際拍賣有限公司首場拍賣時的兩張照片:一張是徐邦達敲響第一槌的瞬間﹔另一張就是張宗憲舉1號牌買下第1號拍品的瞬間。

創立嘉德的想法肇始於20世紀80年代,嘉德創始人陳東升曾在《一槌定音——我與嘉德二十年》一書中,回憶那時他在電視裡看到的新聞:一條不足一分鐘的簡訊出現在《新聞聯播》最后五分鐘,說的是倫敦克裡斯蒂(即佳士得)拍賣行拍賣的印象派大師梵·高的《向日葵》創了天價,被一個神秘的買家在電話裡買走,據說這個買家來自日本。陳東升在新聞中看到的這幅梵·高作品,當時被著名的安田火災和海事保險公司以3900萬美元的高價買下。之后,在紐約的克裡斯蒂拍賣行,梵·高的《加歇醫生肖像》被同樣來自日本的第二大造紙商齊藤了英以8250萬美元的價格拍下,創下了當時藝術品拍賣的最高價格。

當時還在國家部級單位上班的陳東升在這一幕中看到的“拍賣”,感嘆道,“電視畫面裡的情境與我們的現實境遇反差太大,相差甚遠,似乎跟我們可能永生都沒有關系”。 而這時,張宗憲作為古董界響當當的“1號先生羅伯特·張”,已經躋身於亞洲數一數二的大古董商之列,頻繁地周旋於全世界最重要的拍賣行,主戰蘇富比和佳士得,是清官窯市場最重要的買家和賣家之一。他不僅將全球范圍內流通的重要中國古董帶給他身后的大藏家,也為自己積累了日益豐厚的收藏。

張宗憲和嘉德,兩條線索的相遇是在20世紀90年代初。

正式創辦嘉德之前,陳東升帶著從沒接觸過拍賣業務的嘉德一行人去香港,觀摩佳士得、蘇富比兩大拍賣行。他調侃道,那時候剛從國家單位下海,頭次到香港見到這花花世界,感覺都是有錢人,無法區別他們的身份,更不知道誰是行家。而接觸到張宗憲的時候,感覺這位大拍賣行的座上賓對自己很客氣,也很好奇:“哦,大陸也開始搞拍賣行了。”張宗憲特別支持內地發展更多拍賣行,他經常舉一個例子:“拍賣行就像以前賣醬油用的漏斗,全世界找到的好東西,都可以通過這個漏斗流進藏家那裡。”而且內地藝術市場物美價廉,是一個穩定的藝術品來源。

1993年5月18日,中國嘉德國際文化珍品拍賣有限公司在北京長城飯店成立。按市場經濟辦事兒的嘉德,一開始遇到的阻力比朵雲軒大。朵雲軒有文物商店的貨源墊底,而嘉德是新的企業體制,拍品完全要靠征集,客戶在哪,買家在哪,一無所知。文物商店還不支持拍賣,擔心拍賣來搶自己的飯碗。張宗憲對草創期的嘉德極為重要。而且他還義務給嘉德做顧問,給從業者做培訓,指導他們到香港去學習蘇富比、佳士得的拍賣,給他們打氣,給他們信心。

1994年3月27日,嘉德的第一場拍賣終於在長城飯店開槌了。羅伯特·張照例拿的1號牌,買了第1號拍品,“所以在嘉德我是絕對的No.1!”說起這段經歷他也當仁不讓。

中國嘉德的首場拍賣會推出了書畫和油畫拍賣品245件,拍賣師是半路入行、自學成才的高德明先生,當年他正好60歲,后來也成為了中國藝術品拍賣業公認的“首席拍賣師”。午后1時開拍,除了100多名中外收藏家前來競標外,還有應邀嘉賓、觀眾及新聞記者,場內擠進了上千號人。1號拍品是吳鏡汀的《漁樂圖》,這不是一件特別有名頭的作品,之所以作為第一件是因為寓意收獲,算討個口彩。

首件拍品的起拍價是8000元,“1號先生”張宗憲率先出價:“我出1.8萬元。”全場立即活躍起來,一個台灣買家舉到2.8萬元,張宗憲馬上舉3.8萬元,別人再舉,張宗憲干脆站了起來:“今天嘉德店開張,祝他們興旺發達,8萬8。”

這一喊再沒人跟他爭了,一落槌隻聽全場啪啪鼓掌。直到若干年后,嘉德的幾位創辦者回憶起當時這一幕,都不約而同地表達了感激之情。王雁南說,第一場拍賣會,自己站那兒就慌了,基本什麼都看不清楚,但就記得張先生一開場就站起來舉牌,還說了那麼多鼓勵的話,真的是又感激又感動。

“我對先生一直有一個歉疚,”陳東升則說,“張先生支持嘉德,買了東西給嘉德提氣,實際上說白了他是幫我們抬庄。但是我們剛進入這行不懂規矩,不知道該怎麼處理,拍完還照樣收了他佣金,他也沒吭聲。我心裡一直覺得欠他一筆賬。”

張宗憲買的《漁樂圖》當時市價基本上在1萬5左右,8萬8都夠買到一張比較好的齊白石作品了。后來《漁樂圖》9000元就賣了出去。捧了場,買得貴,還付了佣金,別人笑張宗憲“要面子,吃大虧”,張宗憲自己可不這麼想,“如果不是這樣,大家怎麼會記得這個事?”

結緣上海博物館

張宗憲對上海有特別的感情。他跟上海博物館的淵源要追溯到20世紀80年代。上海博物館前館長汪慶正的太太薛惠君出身蘇州評彈世家,父親薛筱卿曾經是上海評彈團的台柱,薛惠君自己也是上海評彈團的演員,因為這層關系,愛聽評彈的張宗憲跟汪慶正一家很熟。上世紀80年代,香港和內地之間開始有了文物藝術品的交流,上海博物館出國辦展覽遇到文物保險、運輸估價這些專業問題的時候,汪慶正就會請教見多識廣的張宗憲。

那時,上海博物館還在河南南路16號的舊中匯大樓,從1959年10月遷入到1993年搬出,上海博物館在這座原中匯銀行總行的寫字樓待了34年。張宗憲對當時博物館的印象是,好東西很多,但是場地破舊,防潮不好,靠地板的牆都是鼓出來的。他總覺得這太不像一個大博物館的規格了,還跟汪慶正提議過把河南路老館的樓賣了,找一個好地段蓋個新樓。而汪慶正也很無奈,弄錢不容易,搬家更不容易,隻能先在內部搞搞裝修。張宗憲幫著“化緣”,湊了人民幣16萬元。這錢還不夠,后來是馬承源陪著汪慶正到文物商店挑了10張可外銷的作品,拿到香港蘇富比賣了400萬元,才算解決了上海博物館的裝修問題。這段交情,成了后來張宗憲妹妹張永珍向上海博物館捐獻雍正官窯粉彩蝠桃紋橄欖瓶的序曲。

故事要從這隻獨一無二的橄欖瓶說起。這隻瓶來自美國外交大使理事會主席奧格登·裡德家族,是在裡德母親的紐約住宅裡發現的,多年來這件花瓶一直被作為普通的家居擺設,沒有人知道它真正的價值。當奧格登打算把祖父留下來的一批古董出售時,蘇富比拍賣行的專家無意中發現了這個沾滿塵埃的珍寶。

雍正早期粉彩尚有康熙五彩風格,紋飾多繪團花、團蝶、八桃、蝙蝠、過枝花卉、水仙靈芝、仕女、麻姑獻壽、嬰戲等。其中,八桃和蝙蝠的紋飾多見於瓷盤,“蝠”是“福” 的諧音,桃是“壽”的象征圖案,“蝠桃”即是“福壽”的意思。這種以“蝠桃”為題材的吉祥圖案若出現在雍正及乾隆兩朝的官窯器上,一般都見於盤子,將之作為橄欖瓶的主題紋樣就十分罕見了。而這件“雍正粉彩蝠桃紋橄欖瓶”瓶體上,恰恰繪有粉彩八桃二蝠,傳世作品中,目前隻見到一件。這也是此瓶被視為“全世界收藏的瓷器中獨一無二的精品”的原因。

2002年,張永珍在回香港的飛機上看報紙,拍賣消息中這件橄欖瓶吸引了她。她暗下決心,一定要拍下這件精品。5月7日蘇富比春拍,張宗憲也在現場,拍賣剛開始時,他就告訴妹妹,如果價位被抬得太高就別再舉了。但張永珍覺得多貴也值得,根本沒有想過上限,所以一直氣定神閑、不急不躁。拍賣師朱湯生從900萬元起拍,一路抬到3600萬元時,全場隻剩下兩人,而張永珍堅守到最后,終於以4150萬港幣競得這件絕世珍品雍正橄欖瓶。結束拍賣后兄妹二人還共同捧起這件珍貴文物,在現場拍下合影,張宗憲臉上的喜悅一點不比妹妹少。借他最常用的一個說法就是:買到這樣的寶物,是讓全世界都“吊眼珠子”的大事件!

后來張永珍想捐出這隻粉彩橄欖瓶時,征詢哥哥意見,張宗憲的建議就是上海博物館。除了跟上海博物館的交情之外,他的考慮也蠻周全:一來上海是他們出生之地,有感情﹔二來在張宗憲觀念中,捐獻文物就像嫁女兒,一定得找個好人家,上海人做事周到體面,對得住這樣一件善舉。

2003年國慶節剛過,汪慶正就接到張宗憲電話說張永珍有意捐贈的事情。當天夜裡,時任上海博物館館長的陳燮君就得到了這個消息,三天后他在上海南伶酒家專門宴請張宗憲,請他轉致上海博物館對張永珍的謝意。10月28日下午,在汪慶正和流散文物處處長許勇翔赴港登門拜訪張永珍的兩天之后,他們在張永珍家中完成了對這件天價文物的捐贈交接。當晚,汪慶正和許勇翔二人帶著珍貴的雍正粉彩瓶自香港返回上海,深夜23點,將其順利入庫上海博物館。

整個過程簡單而迅捷,沒什麼繁瑣的形式。張宗憲就是這一歷史性捐贈事件從頭到尾的推動者和見証人。

內地拍賣業的導師

張宗憲是在拍賣行業剛起步時進入內地市場的,那時拍場上的所有人都還很生澀。他常感嘆,現在剛入行的年輕人恐怕已經不認識他了,更不知道自己吃的這碗飯和他還有千絲萬縷的關系。

自從20世紀90年代內地拍賣行興起后,張宗憲一直擔當著拍賣職業啟蒙和提攜的角色。內地的拍賣業者中許多人都跟他很熟,稱他是中國拍賣業的“教父”。他對內地的拍賣行業最重要的支持是“傳幫帶”——傳授經驗,幫助提高,帶領方向。二十多年中,他幾乎擔任過所有大拍賣公司的顧問,尤其樂於提攜年輕人,手把手指導他們拍品的征集、鑒定、入庫、編輯圖錄,甚至接洽大客戶,預展布展,拍賣現場把控這些細致繁瑣的工作。有的拍賣行連一整套系統,從經營理念到實際操作都是張宗憲教的。二十年來,拍賣行裡和他打過交道的年輕人,名單一拉出來,個個都是業務骨干,中流砥柱。

北京翰海首拍前的籌備,張宗憲積極參與。1993年的夏天,秦公去上海把張宗憲請到北京,到翰海所在的文物公司給大家做拍賣培訓。“那時候我們對拍賣真是一無所知,”當時曾在文物公司任部門經理的王剛成了翰海第一個自主培養的拍賣師,接受張宗憲手把手的指導:“他告訴我什麼叫底價,什麼叫起拍價、落槌價、成交價,我真的給繞暈了,這麼多怎麼能記得住?”張宗憲跟他耐心解釋:“估價跟你沒有關系﹔成交價是落槌價加上佣金,那是會計要跟人收的,跟你也沒關系﹔你就負責好起拍價、底價、落槌價,最重要的是底價,不到底價你別落槌,落了槌就賠了。”

到了1994年夏天,翰海首次拍賣前夕,秦公帶著全體員工在保利劇院進行了一場實地拍賣模擬。練習得不錯,但第二天正式拍賣還是出了意想不到的紕漏:那天藏家陳德曦想買的一件東西,底價60萬元,起拍價50萬元,陳德曦出了一口50萬元后,下面沒人再跟了。王剛沒經驗,一看還不到底價,就當流標處理了。陳德曦一下場就跟他急了:“這東西我要啊,你干嗎就流標了?”事后王剛才懂,在實際操作中,拍賣師不僅僅是個念價格的,還得想辦法讓東西不流標。

張宗憲還告訴王剛,好的拍賣師不能急功近利,拍場上一瞬間做出的決定,牽扯到三方利益——賣方希望價格越高越好﹔買方想越便宜越好﹔拍賣公司則是甭管什麼東西什麼價格,成交了最好。這時候拍賣師落槌的時機就至關重要:落早了賣便宜了有可能損害了賣家委托方的利益﹔遲遲不落會損害前面舉牌人的利益。“本來我60萬元就買著了,你磨磨蹭蹭又加了一口62萬元,我要再買就得65萬元”,到底該怎麼處理這一類的問題?張宗憲告訴王剛,原則是一定要公正,“技巧再高,你選擇的方向錯了,結果就是南轅北轍。”這句話王剛一直記得,“我能干這一行,能夠持續堅持到現在,就是因為張先生那個時候告訴我,要那麼做。”

有意思的是,王剛卻首先把原則用在了張宗憲的身上。翰海首拍,張宗憲在台下舉牌,王剛一邊糾結張先生對自己有授業之恩,想早點落槌感謝他,但另一邊又想著張先生告訴他的公正原則,不能違背。結果最后也沒給張先生“放水”。

后來每逢翰海拍賣,張宗憲都去,除了教技術,張宗憲還幫他們非常細致地總結經驗。很多行業的細節和規則,大到如何在日期選擇上避開其他大拍賣行的時間,拍品的遴選,參考價設定規矩﹔小到拍賣圖錄的編排,拍賣師報價的速度,都事無巨細地提出意見。

張宗憲對嘉德也頗為關照。在嘉德長城飯店的辦公室簡陋的小圓桌旁,張宗憲給員工們開了不少次拍賣的實際操作課。“我們逮到張宗憲什麼都問,問題現在看來很幼稚,簡直小兒科,但是因為沒做過拍賣,什麼都好奇,什麼都擔憂。”陳東升回憶道:“預展的展櫃玻璃應該多厚?圖錄做多大尺寸合適?舉牌整個流程怎麼走?拍賣成交了怎麼找客戶簽單?都是張宗憲一點點教的。”

張宗憲教的都不是紙上功夫,全是實打實的經驗:價格怎麼定?他會告訴你這個東西香港賣多少錢,台灣賣多少錢,內地定多少才能既吸引來買又不虧本﹔選什麼拍品?他告訴你百人買百貨,不可能方方面面都照顧到,但得滿足各個層次的需求,不同的價位,不同的品位都得有﹔圖錄怎麼吸引人?他建議圖錄制作不能做得太漂亮,重要的是要專業地傳達信息,不要做得花裡胡哨、華而不實﹔流標怎麼辦?他會說,藝術品不是蘿卜白菜,這次北京賣不出去沒關系,下次拿到上海、香港賣,關鍵是找到對的人﹔賣家價錢要的高怎麼辦?他告訴嘉德先收下,表示對他東西的認可和尊重,等到拍賣前再慢慢跟賣家商量降價,保証成交。

對客戶服務的核心不是一味殷勤,而是專業。這一點,張宗憲身體力行。“張先生的手機是永遠開機的,拍賣行不管什麼時候打電話,他都會接。”王雁南說,“有時急了顧不上時差,趕上他那邊半夜時間打了電話,張先生也從來沒怪罪時機不對,因為在他的觀念裡面,讓客戶隨時能找到他是一件天經地義的事情。”

還有一條拍賣的原則和底線,張宗憲在不止一家的拍賣人員培訓中講:“拍品必須是真的,這是這個行業根本性的價值。”張宗憲打起假來嘴巴不留情,有疑問的東西,不管賣方解釋是文物公司的,還是哪位著名收藏家提供的,在他那裡都不管用,隻看東西,不看來歷。

張宗憲也會傳授自己珍貴的經營理念,他總說:賣出一半就是成功。意思是成本回來了就是成功了。他還說生意難做,但“轉起來就是生意”。接受過張宗憲耳提面命的甘學軍說,這些話當時跟小時候背書一樣地記住了,很多年后在實踐中不斷摔打磨煉,才慢慢體會到其中的滋味。2001年甘學軍主持華辰拍賣成立時,張宗憲去捧場,一樣投入熱情去支持。張宗憲經常鼓勵他:“別著急。最重要不要想著暴發,而是怎麼活下去。”有時張宗憲甚至會主動打電話問甘學軍有什麼需要幫忙的。

這位啟蒙了整個行業、提攜了很多拍賣行的前輩,不僅沒拿過一塊錢的顧問費,而且也從沒有要求這些拍賣公司給他一些優惠,買貨便宜一些,或者佣金少收一些。

給市場以信心的人

古董行都知道,定真假是一難,定價錢是另一難。張宗憲對內地藝術市場的啟蒙教育中就包含“定價”環節。

張宗憲敢買,一是身后有財力雄厚的收藏家資源,二是熟悉國際藝術品市場價格體系,這正是當時國內藏家所不具備的。所以,他給內地帶進來一種新的對價格的認知——什麼是好的作品,應該是什麼樣的價格。當時不懂行情的內地買家和投資家,就看著“羅伯特·張”舉牌,跟著買。他對精品大作每一次執著地舉牌,持續地加價,都使他無意中成了作品的定價者,市場的坐標。

北京翰海首拍很多重要拍品的定價,秦公都是跟張宗憲溝通商量出來的。1994年中國嘉德首拍,張宗憲跟另一個買家競拍張大千的《石梁飛瀑》和齊白石的《鬆鷹》。《石梁飛瀑》是文物級別的作品,但當時在定價上顯不出太大優勢,齊白石一流的畫應該賣多少錢誰也沒底。一番厮殺《石梁飛瀑》成交價209萬元,《鬆鷹》176萬元,雖然張宗憲沒爭到,但是他頂得每一口都意義很大。

如今擔任嘉德董事總裁的胡妍妍還講過一個故事:有一次在嘉德拍賣,一位客戶想買一件乾隆時期的青花盤口樽,舉到53萬元拍賣師落了槌,但同時后面還有人舉牌,拍賣師沒看見,怎麼辦?隻好重拍,最后落槌60萬元,還是前面舉53萬元的這位客戶。雖說拍賣師有權力定奪現場情況,但平白多出7萬元,這位客戶不樂意,拍賣行做工作也不聽。僵持中,張宗憲在旁講話了,“這件東西在香港150萬元分分鐘賣出去,你要不要?”一聽這話,這位買家心裡就踏實了,“羅伯特·張說的,那肯定沒問題。”高高興興簽單去了。

張宗憲一出現在拍場上,拍賣行的人就很高興,因為他看上什麼就不會放手,而且他看上的東西往往能賣到最高價。“那個時候我們真是井底之蛙,以為真的太貴了,”王雁南說,“時間証明了張先生是有遠見,那個時候不買就真的錯過了。”張宗憲高價買下來的東西,若干年后拿出來個個都翻番。在他身上,內地拍賣行看到這個行業的要訣——錢不是關鍵,貨是關鍵。那時各大拍賣行找到好東西都跟張宗憲匯報,希望他幫忙找一些客人來競買。張宗憲去看預展,拍賣行的人就在旁邊察言觀色,看他對哪個有興趣,他能說一兩句好,心裡立即踏實一半,就有了底氣。

早年張宗憲買東西是隻要看中,隻要財力允許,就志在必得。后來市場發展了,東西貴了,他就淡然多了,有喜歡的舉一下,買不到也就算了。如今除非他特別想要某件東西,周圍人才能偶爾領略他的彪悍風格。

可以確定的是,對市場的熟悉讓張宗憲比很多人站得更高,看得更遠,所以他對藝術品的價值,比絕大多數人更有慧眼。他一舉牌就會產生無形的作用,他的身影飄到哪兒,哪兒就有人跟進。這位業界楷模九旬之年不服老,日程安排得滿滿當當的,倫敦、紐約、巴黎的拍賣會他都依然會去,他的1號牌很多拍賣公司也給他留著。

藝術品市場歸根到底是一種“信念經濟”,隻有篤信它的價值時,它才能有價值﹔如果觀念中懷疑它是一堆破爛,沒人掏錢去買,就一文不值。甘學軍對張宗憲的評價極高:“他對內地拍賣業的貢獻和作用幾乎無人可及。”藝術品拍賣收藏行業是一個很小的群體,不管是過去、現在還是未來,參與藝術市場的人永遠是少數﹔而與此相對應,市場的信息傳播很快,一個事件,一個價格,對關注市場的人的心理沖擊會很大。市場的漲和跌更多是取決於信心而不是資金,而拍賣某種程度上,是激發各方信心的過程。在這個意義上,張宗憲的出現給了內地藝術市場最初的信心支撐。

持同樣觀點的還有北京匡時董國強。他說張宗憲願意在拍賣場上舉牌不放,意味著他心裡篤定藝術品是有文化價值,是肯定值這個錢的,基於此才有他所謂的預見性。“過去這一百年,中國文化藝術的優質資源在社會動蕩的背景下,一直沒有得到正確的認識,正是張宗憲這樣的藏家的堅持,用購買、收藏、研究,把文物藝術品的價值呈現出來了,使得一個價值錯配的市場變成了正配和優配。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量